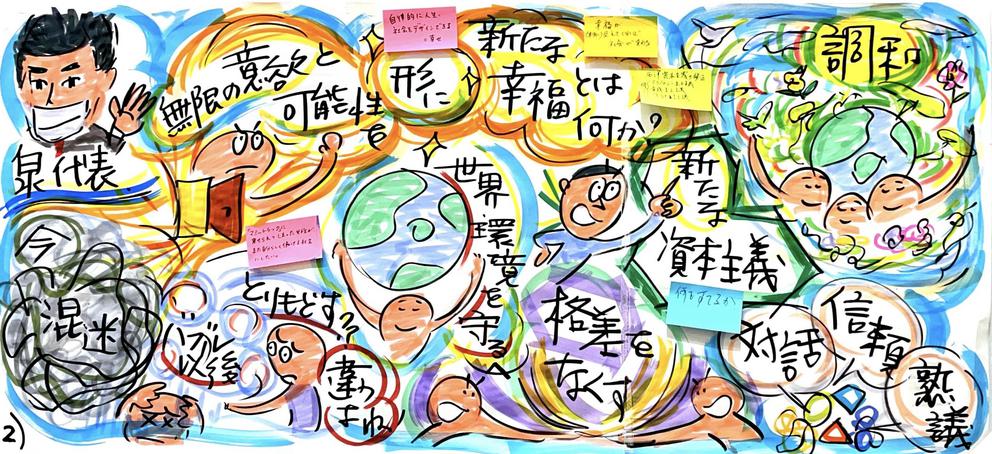

泉健太 衆院議員

私たちは、いま、混迷の時代を生きています。これは一般的にはいわゆる、バブル崩壊以降の「失われた30年」を指すことが多いでしょう。

しかしその「克服」を目指すことにおいては2つの点から、疑問をなげかけねばなりません。

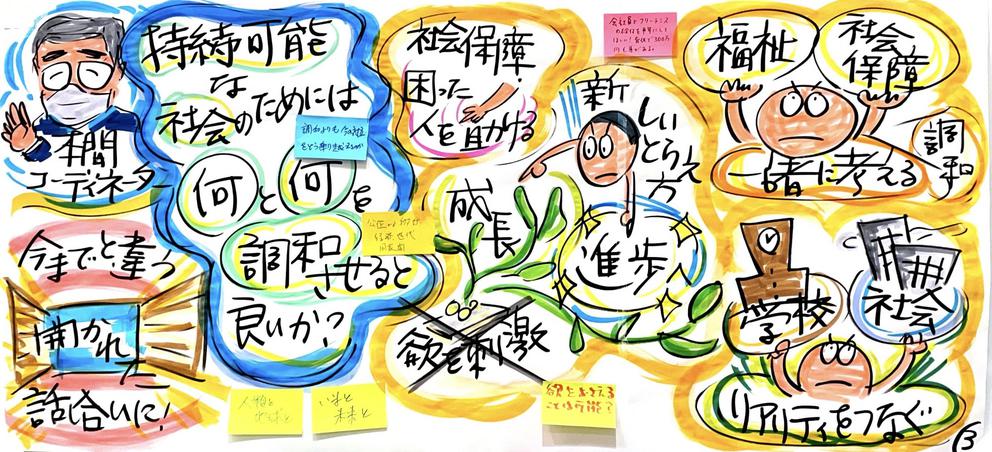

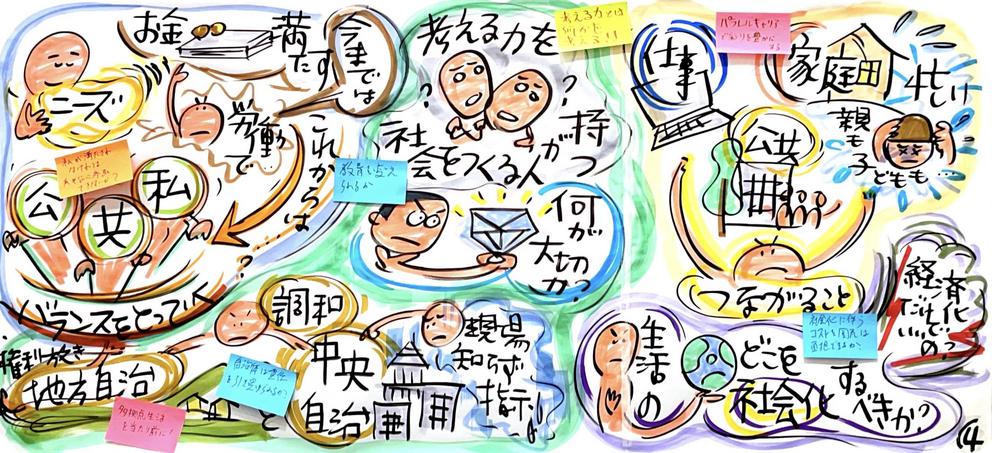

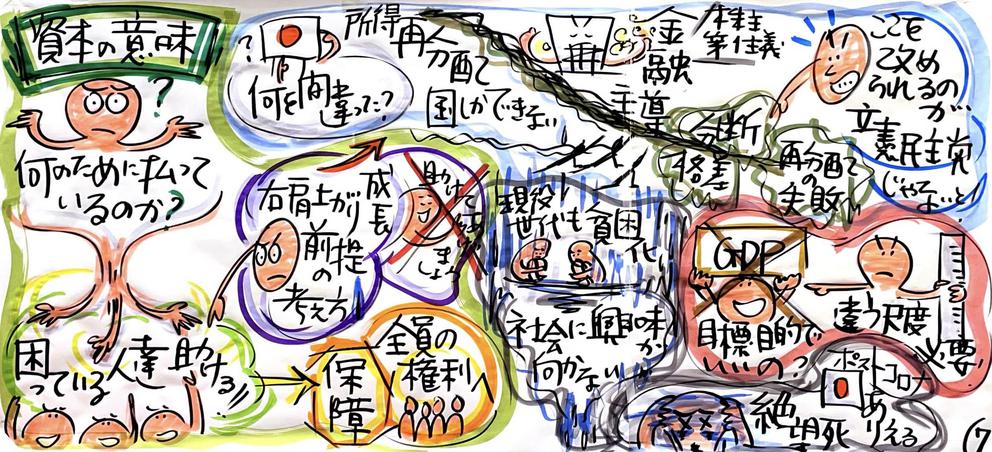

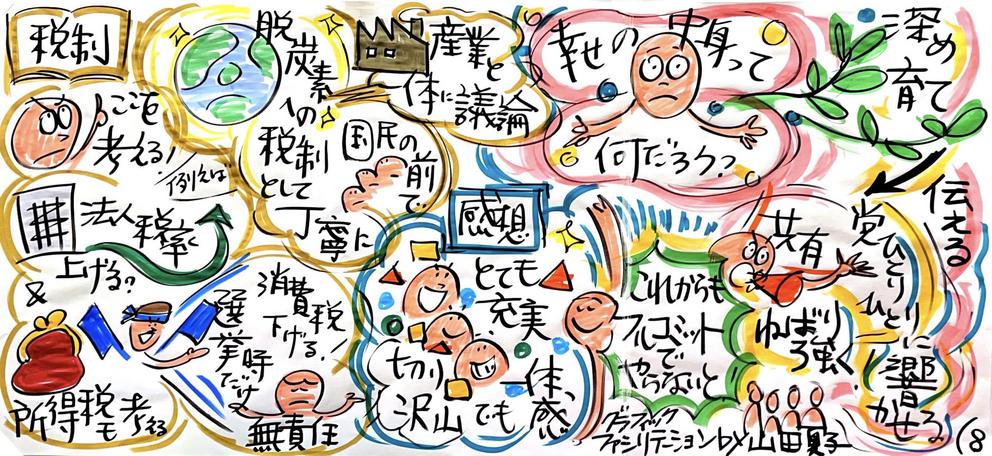

1点目は、人類には、限りない意欲と可能性が備わっている中で、それはこれからの日本社会においてどう発揮されるべきなのかということです。現在、「成長と分配」が主要な政策テーマとなっていますが、単に「経済成長を再び」を目指すことが求められているのではなく、人間の幸福度を高め、持続可能なよりよい社会を次代に繋ぐ。そのために、複合的な価値の成熟を目指すことが必要なはずであるということです。

2点目は、世界とのかかわりです。これまでの日本は対外収支を高めるためなら、と地球環境への負荷、世界各地の貧困、などを後回しにしてきました。しかしそれはもう許されない。こうした時代において、日本の復活、日本社会の成熟とは何を目指すのか、新たな価値で世界をリードできるのか、ということです。

1998年に、経済の分配、公正と貧困・飢餓の研究における貢献で、アジア人初のノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センは「進歩は、裕福な者がさらにどれだけ豊かになったかではなく、貧困がどれだけ縮小したかによって適切に判断できる。」と述べました。

国民の教育や健康を改善することで、一人一人の選択肢の自由度を高めることが重要であることを説きました。

通常国会冒頭、岸田首相は施政方針演説で、「市場に依存し過ぎたことで、公平な分配が行われず生じた、格差や貧困の拡大。市場や競争の効率性を重視し過ぎたことによる、中長期的投資の不足、そして持続可能性の喪失。行き過ぎた集中によって生じた、都市と地方の格差。自然に負荷をかけ過ぎたことによって深刻化した、気候変動問題。分厚い中間層の衰退がもたらした、健全な民主主義の危機」と述べました。

まさに、経済の歪み、偏在は民主主義を危機に陥れ、人間の安全保障をも揺るがしています。しかし残念ながら、その後岸田首相から語られる「新しい資本主義」の中身にはほとんど新味はなく、政府の実現会議で議論している「10兆円の大学ファンド」、「スタートアップの支援」、「DX」という政策も、これまでの新自由主義路線と違いが見えません。

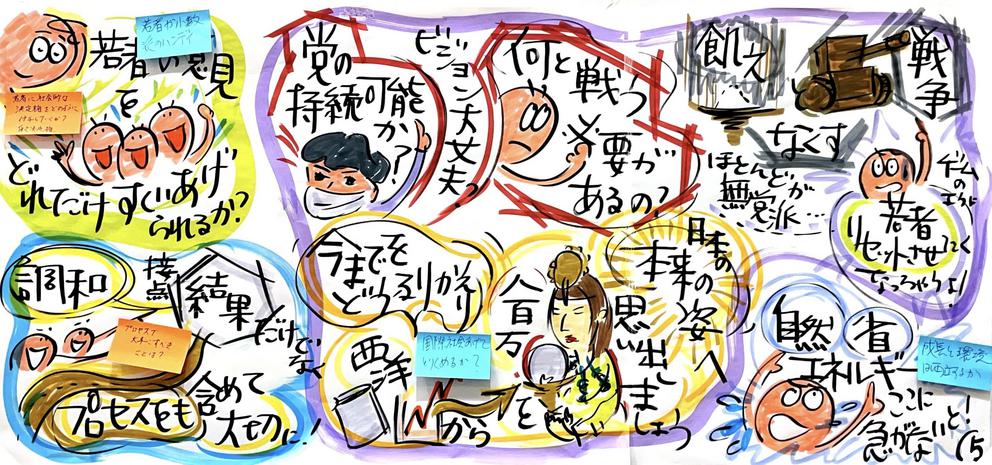

これまでの自民党政権で、我が国の貧困と格差は拡大し、都市と地方の格差、気候変動、人権侵害、なども深刻さを増しています。アマルティア・セン博士の言葉を借りれば、日本社会はこの数十年、「進歩」ではなく、「退歩」してきたといえるでしょう。

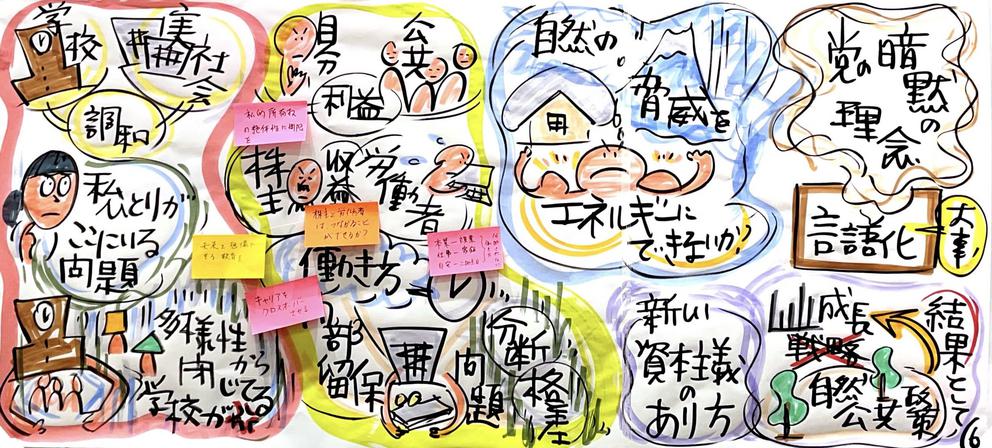

今こそ私は、立憲民主党は、真の意味で社会を進歩させる、持続可能で公正な社会をつくるために、働きたいと考えています。そして私は、そのための大切な「価値」の一つとして、「調和」を提示したいと思います。

人間とは本来、他者との調和、自然との調和、物質との調和の中に存在するものであり、社会においても異質なモノ同士の調和が欠ければ、対立や無用な浸食、破壊をもたらすことになるからです。

私たちが掲げる「人にやさしい持続可能な資本主義」も、「調和」を旨とした社会経済活動を表す言葉です。それは例えば働く者の喜びが確保される雇用環境であり、地球環境との共存、多様性の尊重を経済活動の前提とする企業が発展する社会なのです。

この委員会で、転換期にある日本が何をめざすのか、を長期的・歴史的な視点に立って議論し、一人一人と、日本社会に調和のとれた発展をもたらす持続可能なビジョンを考えたいと思います。

この策定においては、プロセスも大事です。今回は、ジェンダー平等に配慮し、委員は男女同数。そして参加型、同時多発型の手法を取り入れ、高校生から人生の大ベテランまで、実務家も学者も、対話と信頼、熟議を通じて、明るい未来を描きます。

今年5月をめどに「持続可能な社会ビジョン」を創っていきたいと思います。