立憲民主党国際局は28日、ジェンダー平等推進本部と共催で、「立憲国際カフェ ニュージーランド編」を開催。ニュージーランド労働党のイングリッド・ラーリー議員をオンラインで迎え、ニュージーランドの女性政策についてお話を聴きました。

冒頭、ジェンダー平等推進本部の徳永エリ本部長が、「立憲民主党は、日本の政党で唯一、執行役員の半数が女性。この環境をしっかり活かし、ジェンダーギャップ指数156か国中120位という状態から脱却したい。国会における女性議員比率も、日本では衆院で9.7%、参院で23.1%で、48.4%のニュージーランドとは大きな差がある。本日の話を参考に、さらなる女性活躍の指針を考えたい」とあいさつしました。

話の概要は以下の通り。

Q: NZは1893年に世界で初めて女性参政権を実現したが、そのきっかけとなったのは禁酒法をめぐる議論だったと聞いている。

※ 飲酒に起因する男性からの暴力を懸念する女性たちが「全国女性禁酒連合」を組織し、自分たちに選挙権があれば酒類販売に歯止めをかけられると考え、女性参政権獲得運動を始めた。

A: 引き金はそうだったが、もともと組合活動が盛んで、女性の権利を求める運動はその前からあった。ニュージーランドへの入植者は、男女ともに荒地を耕さざるを得ず、男女の役割にあまり差がなかった。さらに、被服産業での組合が強く、女子への無償教育を求める声が盛り上がるなど、女性参政権を求める運動が生まれる素地があった。女性参政権が実現した初めての選挙での女性投票率は84%で、男性よりずっと高かった。

とはいえ、そこからの道は平たんではなかった。1919年に被選挙権が実現したが、女性の国会議員が誕生したのは1933年、初の女性閣僚は1947年。1949年に初のマオリ議員、1992年に初の女性党首が誕生(ヘレン・クラーク氏。1993年に首相就任)。

国会では、1980年代まで女性議員が5%以上占めるのは珍しかったが、1984年に10%に。1993年に、選挙改革でMMP(Mixed Member Proportional)制となり(それまでの小選挙区制に比例代表制も加わった選挙制度になった)、女性比率が格段に上がり、今の48.4%に至る礎を築いた。女性比率を一気にあげたのはMMPだったと言える。

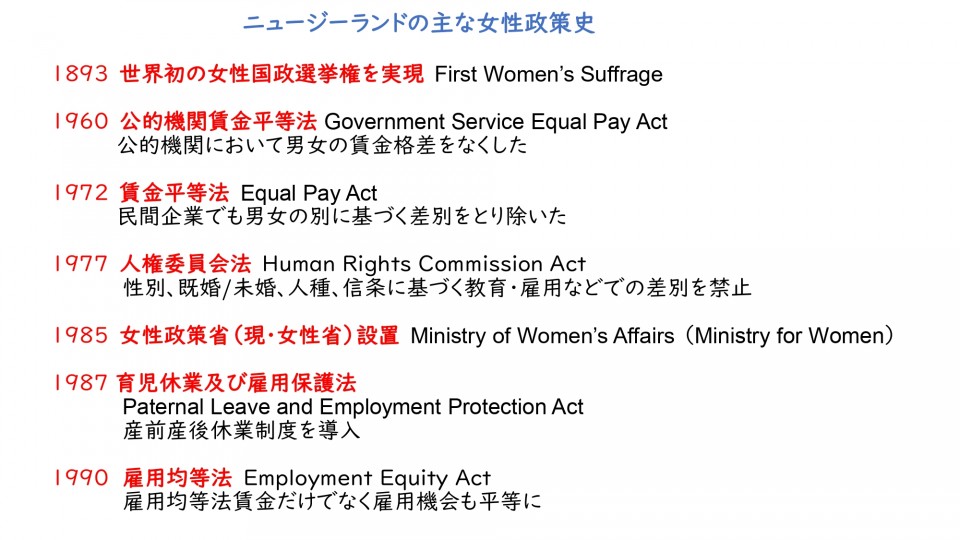

Q: 1960年代以降の主な女性政策史をまとめてみた。

この中で、特に有効だった政策や制度は?

A: すべて有効だったが、女性政策省(現・女性省)を特筆したい。社会のあらゆる面で横断的にジェンダー平等のための情報提供やアドボカシーを行うようになり、他省の決定にジェンダー視点を入れるなど、大きな役割を果たした。

男女の賃金格差は昨年の9.6%から今年8%に縮まったが、民族的にみると、太平洋諸国系の女性と欧州系の男性は26.7%の格差があり、中華系やインド系の女性とでは、賃金格差がさらに大きい。官民双方で、賃金格差の問題は大きい。また幼児教育など、伝統的に女性の割合が多い職業分野は賃金が低い。政府は意識的に改善に取り組んでいる。

Q: 保育、幼児教育、看護師、介護、ホームヘルプなど、女性が多く担っている産業での賃金引上げ政策が具体的にあれば教えていただきたい。

A: 1980年代にそのような産業に軒並み組合が設立されたのに対抗して、雇用関係法(Employment Relations Act) が成立し、労使交渉を個別化して組合の力を解体しようとした。そこで組合の力の再強化、団体交渉権の再強化に力を入れた。いまは、女性の労働者が多い組合で、非正規から正規への転換を奨励している。

Q: 女性省の主な役割は?また、日本では女性省のような公的組織をつくろうとすると、女性を特別扱いすると平等ではないと、男女双方から反発が出ることがある。ニュージーランドでは、こうした反発はなかったのか。どのような議論の末に、女性省ができたのか。

A. 反発はある程度あったが、当時の女性の運動はかなりの勢いをつけていたので、同省が十分に受け入れられる素地ができていたのも確か。

現在、マオリの人々が健康面、教育面などで不利益を被っているという統計に基づき、マオリの地位向上に向けた機関設置の議論が進んでいる。女性政策省創設の時も、不平等な状況を示すデータを根拠に、議論が進められた。