立憲民主党法務部門会議と選択的夫婦別姓実現本部は2月18日、合同で議員会館において一般社団法人・日本経済団体連合会(以下、経団連)より選択的夫婦別姓に関するヒアリングを行いました。

ヒアリングに先立ちあいさつを行った野田佳彦代表は、「四半世紀前に法務委員会理事を務めたが、その当時からいまだに残っているテーマが選択的夫婦別姓だ」と振りかえり、「去年の総選挙で公約として掲げた選択的夫婦別姓制度の導入をなんとしても実現したいという思いから、衆議院の法務委員長を獲りにいった」と述べました。そして「できるだけ多くの野党が参加できる法案をつくるとともに、対岸にある与党でも賛成する可能性があるので、それを睨みながらどうやって通すかという観点で議論をすすめたい」と述べました。

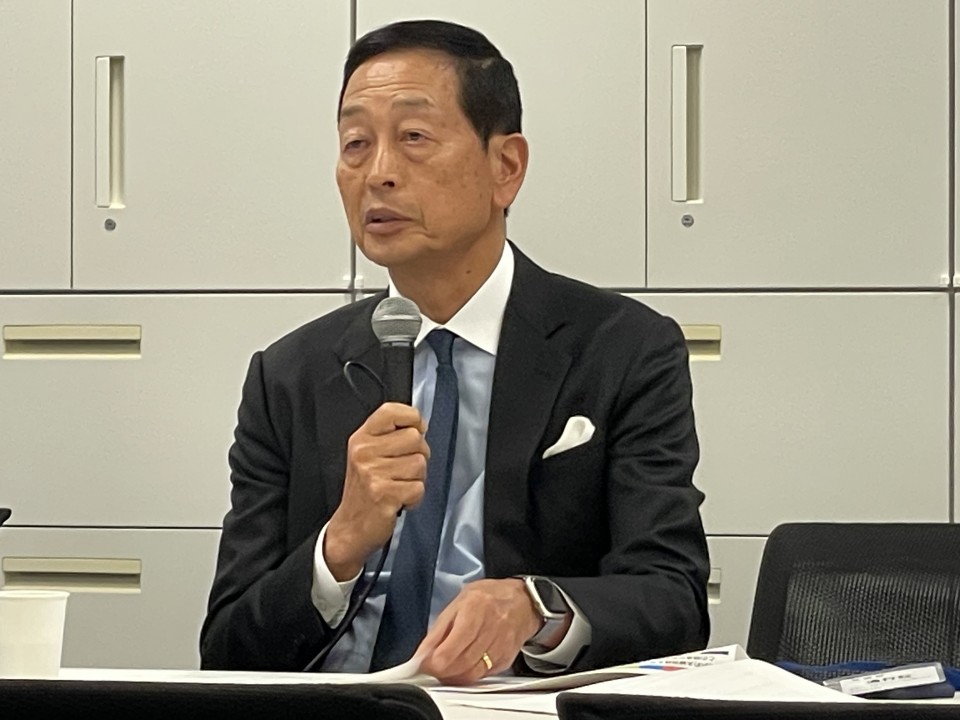

ヒアリングでは、経団連のダイバーシティ推進委員会・魚谷雅彦委員長 (資生堂取締役シニアアドバイザー)から、選択的夫婦別姓制度導入の意義や必要性について説明がありました。

昨年6月に経団連が公表した選択的夫婦別姓の導入を求める提言書について魚谷氏は、「DEI、ダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公正性)、インクルージョン(包摂性)は企業にとってイノベーションの源泉。いろんな違った考えの方が意見を出し合うことによって新しいものが生まれていく」と述べ、DEIが今後の日本企業のサスティナブル成長に欠かせない要素だと強調しました。そして、「DEIの本質に照らし合わせて、とりわけ女性活躍の進展をある意味で阻害している社会制度のひとつとして現行の夫婦同氏制度に着目した。現行の民法第750条が定める婚姻時に夫婦同姓しか選択できないこの制度を改め、本人が希望すれば不自由なく同姓であっても別姓であっても選択できる制度の実現を求めている」と述べました。

また、経団連会員企業の91%は通称使用を認めているが、一方で現場では戸籍上の姓との照合作業やシステム改修等の負担を強いられているほか、結婚、離婚といった極めてセンシティブな個人情報の取り扱い等に負担が生じているといった問題があること指摘した上で、「ひとり一人の姓名は性別に関わらずその人格を示すものであり、職業人にとってはこれまで築いてきた社内外の実績や信用、人脈などが紐づくキャリアそのものと言える。これらを保持するためにも結婚というライフイベントを経ても本人が望めば姓を選択できるように社会制度を見直すことは必要不可欠」と述べました。

そのうえで、日本における氏の歴史は、「江戸時代までは一般庶民に氏は付いてなく、明治9年から始まった名字義務化は夫婦別姓から始まった。その後明治31年から夫婦同姓制度となったので、ある意味で130年の歴史しかない」ことや、戸籍制度との関係について「法制審議会の答申に基づけば、別姓夫婦、同姓夫婦いずれについても同一の戸籍に在籍するとしており、夫婦別姓を選択する場合、現在の戸籍では配偶者の名前のみが記載されている欄に配偶者の氏名が別姓で記載されることになっている。歴代法務大臣も、選択的夫婦別姓制度を導入したとしても戸籍制度の機能や重要性は変わらないと答弁している」と述べました。また、「旧姓の通称使用は法律上の姓ではなくあくまで補足的な位置づけ。職場や日常生活で利用が認められる保証はない。また旧姓の併記や付記は単独記載ではないため税や各種手当など国が関わる部分では旧姓が使用できるケースはまだ多くない」と指摘し、「最も重要なこととして、通称であるという時点で生来の個人の姓が変わるという、いわばアイデンティティの喪失感を解消することはできない」と述べました。

最後に魚谷氏は、「本人が望めば自らアイデンティティを感じる姓を選択できるように社会制度を見直すということは、さらなる女性活躍の観点からはもちろん、性別に関係なくすべての人が自らのキャリアやアイデンティティを守るという観点からも大切な取組であることは言うまでもない。DEIの本質は多様な選択肢が与えられ一人ひとりがそれぞれの考えのもと生き方を選択できるということ。不自由なく自らの姓を選択できる制度の実現は、わが国が様々な価値観や多様性を包摂し、誰にとっても明るい未来である選択肢のある社会を目指していくうえで強力なメッセージになるのではないかと確信している」と述べ、お話しを締めくくりました。

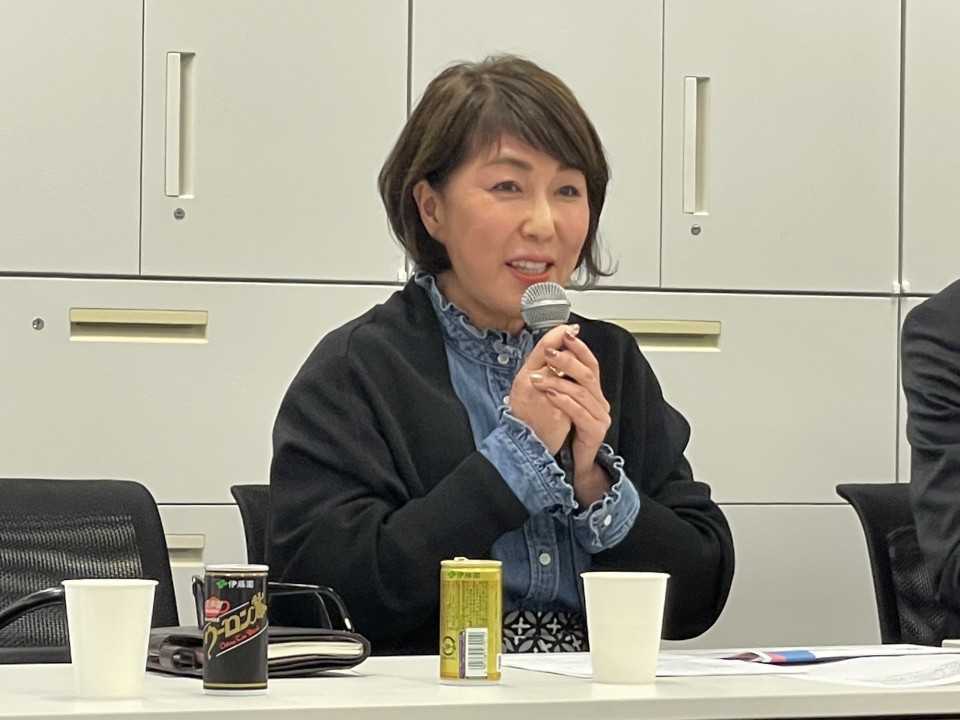

同じくダイバーシティ推進委員長の次原悦子氏は、旧姓の通称使用を法的に担保する案について「ダブルネームが混在すれば、かえって混乱が懸念される。自分が生きてきた氏を捨てなくてはいけない、変えなくてはいけないという私たちが感じてきた嫌な思いが、これで解決できるのだろうか。答えは明白だと思う」と述べ選択的夫婦別姓制度導入の必要性をあらためて訴えました。そして、「私たちもこれが解決したからと言って日本のジェンダーギャップ指数が一気に上位になるなどとは考えていない。ただこれさえ変えられないのなら、日本はどうなるか。(制度導入は)まさに一丁目一番地」と述べ、政治での決着に強い期待を示しました。

このあと、出席議員との間で活発な質疑、意見交換が行われました。ヒアリングには立憲民主党から辻元清美・選択的夫婦別姓実現本部長、打越さく良・ネクスト法務大臣、黒岩宇洋・実現本部事務局長のほか多くの衆参国会議員が参加しました。