立憲民主党は、「性犯罪・性虐待事案における捜査・公判などの過程で、被害者である子どもにさらなる負担をかけることがないよう、司法面接制度を改善、普及させ、人材育成、民間団体を含む関係機関との連携強化」の取り組みを進めています。

◆5月9日には法務部会で、「子どものための司法面接の取り組み」について、弁護士の一場順子(いちば よりこ)さんと木田秋津(きだ あきつ)さんから話を聞きました。

司法面接(協同面接・代表者面接)とは、アメリカやイギリス等を中心に発展してきた取り組みで、「フォレンジック・インタビュー」の訳語です。(1)子どもが被害者等の場合、子どもに優しい環境下で、子どもの発達段階に応じた誘導のない聴取を行うことで、法的論争に耐え得る事実を聴取すること(2)児童相談所(児相)、警察、検察等の関係機関と連携して面接を実施することで、子どもからの聴取回数を可能な限り少なくすること――を目的とするものです。子どもへの不適切な事情聴取からえん罪事件が相次いだことから開発されたもので、刑事裁判に限定した供述録取法という意味だけでなく、刑事手続き・児童福祉・子どもの精神的ケア等各分野において利用可能な法的論争に耐え得る事実探求聴取を指します。

アメリカにおける司法面接

私(一場弁護士)が最初に司法面接に出会ったのは、2001年にアメリカのマサチューセッツ州の検事局の特別ユニットである「The Child Abuse Unit (CAU)」です。検察官がチームリーダーになり、インタビューのコーディネーター、ソーシャル・ワーカー、警察官等が参加し、事実確認のため熟練したインタビュアーによって行われるインタビューを「ワンウェイミラー」(マジックミラー)越しに隣の部屋でリアルタイムで見守り、そのインタビューをビデオ録画した上で、その場に誰がいたかを記録し全員が署名するやり方でした。

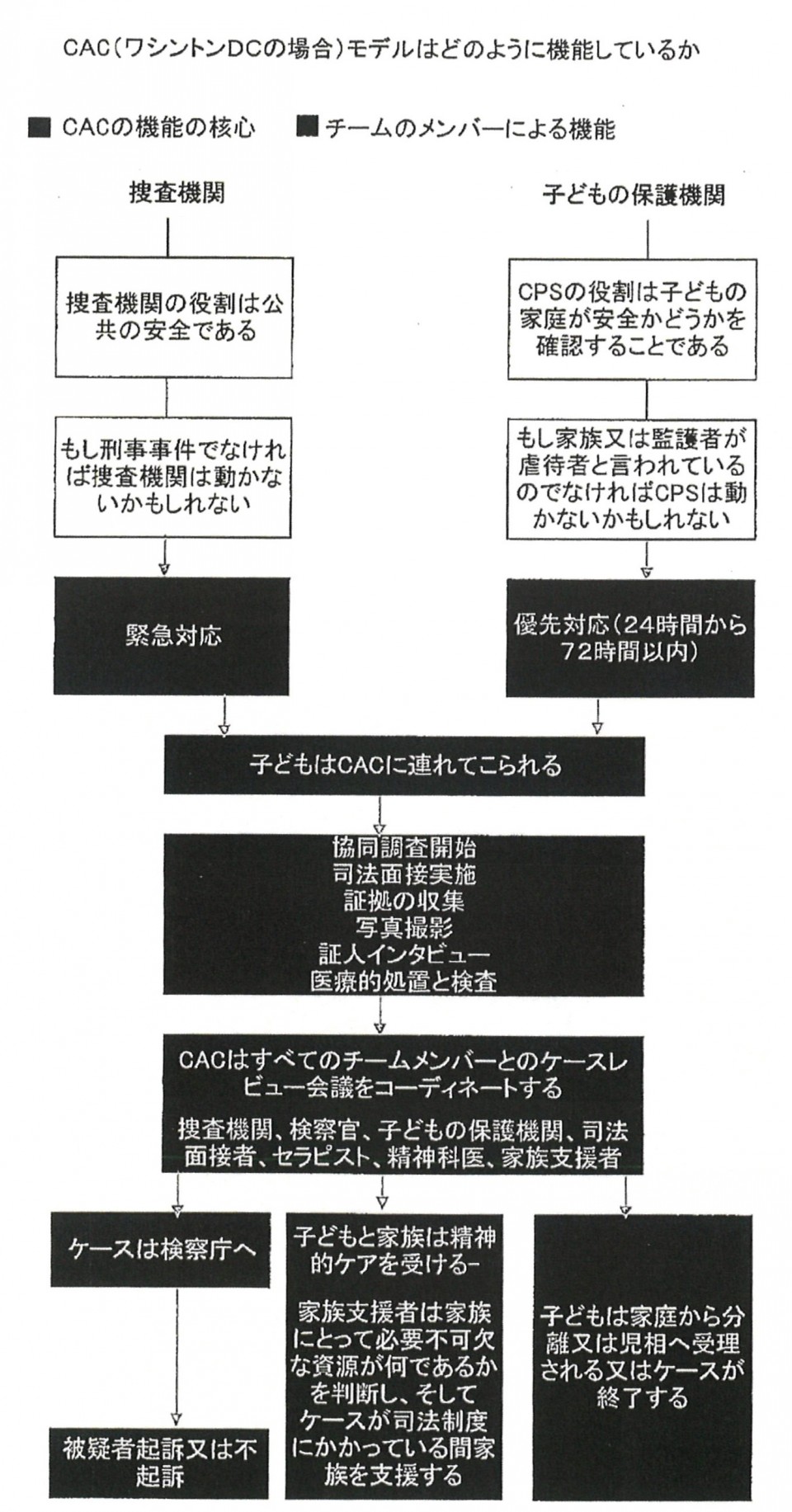

2008年~2009年には木田弁護士がワシントンD.C. Children‘s Adovocacy Center(通称「CAC」/子ども権利擁護センター)である民間の非営利団体SafeShoresにおいて1年間勉強した後、全米で第1号のCACであるNational Children’s Advocacy Centerでインタビュアー研修にも参加しました。

SafeShoresは、子どもに優しい環境を備えています。子どもたちがつらい経験を話す場所なので、安心できるような空間を用意してあります。例えば刑事事件の立件に、身長を測ることは重要ですが、メジャーも可愛らしい絵柄のものが設置されています。子どもたちが恐ろしい思い、怖い思いをすることのないよう、よく訓練されたインタビュアーが聴き取りを行うようにしています。

バックスタッフルームには、捜査機関や児童福祉機関などが入ります。それぞれの専門機関が集まって、聴取の前に打ち合わせの時間を持ちます。聴取の途中で、インタビュアーがバックスタッフルームに来て、追加の質問はありませんかと聞くことができます。

下記画像)2008年当時のワシントンD.C. Childrens Advocacy Centerに認可された民間の非営利団体Safe Shores

アメリカではCACが900を超えており、そのうち7割が非営利団体です。CACには、子どもを保護する専門のインタビュアーがいます。逃げてきた子どもたちを洋服やスナックをあげたりする、子どもを保護するための担当官もいます。

警察や児相によって被害の子が認知されたら、子どもの権利擁護センターに連れてきて、駐在している検察、警察、児童福祉担当が一同に集い、インタビュアーを通して子どもの被害の確認を一度で行います。

「The Child Abuse Unit (CAU)」を見学したときは、ジーンズショップの上にありました。子どもが「悪いことをした」と思わないような、普通の家であったりビルの中にあったり、ごくごく普通に入って行くことができる場所です。

アメリカでもインタビュアーの資格化が議論されていますが、今の段階では、プロトコルが何種類かあって、最低限そのプロトコルの研修を受けた上で、毎年12時間以上のトレーニングを受けることが最低限の要件になっています。何かの試験にパスするというよりは、OJTを積んで、子どもと向き合える経験値を積む方が大事との認識から、トレーニングをフォローアップしていく仕組みになっています。

子どもに関しては、年齢に応じた適切な質問のガイドラインが必要だということで、これまでたくさんの調査研究の結果、おおむねこういうことが言えるという内容「年齢に応じた適切な質問のコーナーハウスガイドライン」があります。

年齢に応じた適切な質問のコーナーハウスガイドライン(和訳).pdf

例えば、3歳の子どもには「時」の概念があまりありません。昨日なのか、今日なのか聞いてもあまりわからない。11歳、12歳にならないと文脈の詳細までは説明できない。最初に誰が何をどうしたが言えるのは7、8歳くらいと言われています。

司法面接が必要な理由

日本において、2011年6月に社会福祉法人カリヨン子どもセンターに司法面接室を開設しました。今まで75件の申し込みがあり、実際に64件行いました。日本でも代表者面接が始まったので、今はそれほど件数は多くありません。

※2011年8月/日本弁護士連合会「子どもの司法面接制度の導入を求める意見書」

カリヨン司法面接室では、開設当初は、今のような検察・警察・児相の協同面接が行われていなかったので、刑事事件の被害届を出す時にDVDを添付したり、警察官が立ち会ったり、DVDを警察の事件の端緒として使われることがありました。

家事事件、行政処分の資料になることがあります。立件され、実刑判決が出たケースもいくつかありました。子どもたちの年齢は大体3歳からで、知的障害を持った43歳まで含めて、主として18歳未満の方が来られています。

なぜ協同面接が必要かというと、児童虐待を受けた子どもは、例えば学校で先生に聞かれる。親、児童相談所、警察、検察から聞かれる。被害を受けた子どもがたらい回しにされることが、被害を語ることが子どもにとってどれだけ侵襲性が高く、負担が重いかということを、重々認識すべきです。国連の子どもの権利委員会からも、被害について子どもが繰り返し聞かれることがないようにと2010年第3回政府報告審査で勧告が出ています。記憶がまだきちんとできない小さな子どもの場合、繰り返し聞かれると事実関係がごちゃごちゃになって正確でなくなってしまう傾向があります。

カリヨンではDVDで最初から最後まで録画します。加工されたりごまかされないように、最初から最後まで話を続けて聞きます。小さな子の場合は動作も入ります。録画が非常に重要な手段となります。

録画された媒体をそれぞれの機関に持ち帰り、子どもの保護のため、もしくは捜査のために利用します。協同面接においては、警察と児相では持っている情報は異なります。子どもの保護のために、子どもが自由報告するために、どちらの情報も重要です。その情報を前提にインタビューして、その結果をそれぞれが持ち帰り議論することになることが理想です。

※司法面接に関係する通知

「子どもの心理的負担等に配慮した面接の取組に向けた警察・検察との更なる連携強化について(平成27年10月28日)」

「警察及び児童相談所との情報共有の強化について(平成30年7月24日)」

「児童虐待事案に係る子どもの心理的負担等に配慮した面接の取組に向けた警察・検察との更なる連携強化の推進について(平成30年7月24日)」

中立な第三者機関の必要性

アメリカでは各専門機関が調査に入ることを法律で義務付けられて共に協力するようにと書かれていますが、日本でも一足飛びにはいかないとしても、せめて協定を作り、お互いに対等な関係で調査が進むように、子ども権利擁護センターのような、中立的な設備が必要です。

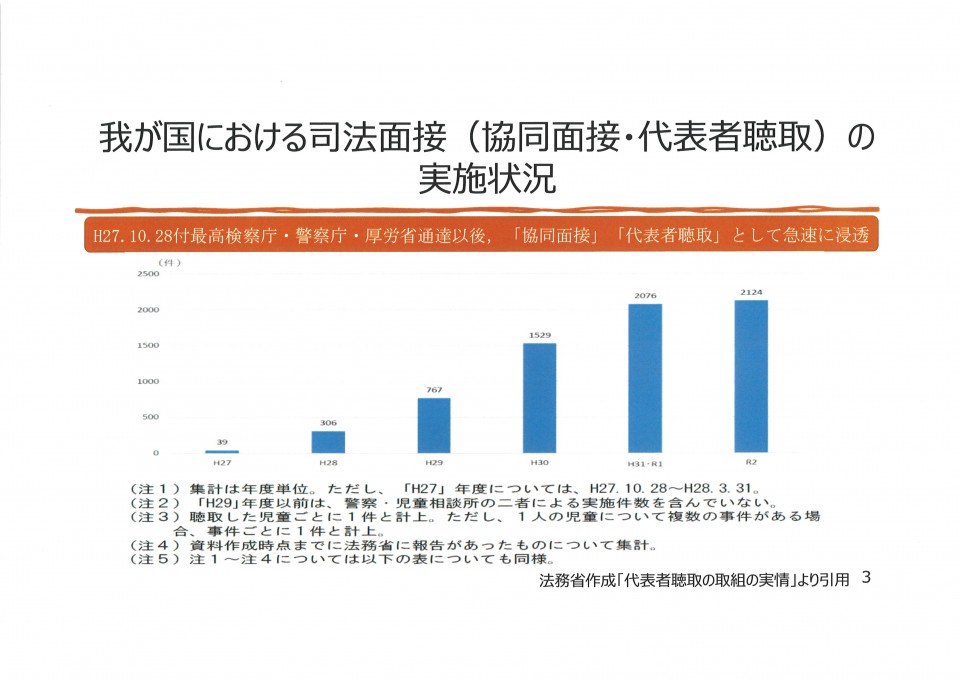

日本では、2020年度は2000件以上の協同面接(代表者聴取)を機関連携のもと進めています。インタビュアーが刑法の要件事実を知らないと適切な供述がとれないということで検察官がインタビューすることが多いですが、弁護士や元警察官、元検察官でもできることです。

捜査機関のように「このような通告があったけどどうなの?」「客観的事実とここが違うのでは」と子どもに対して、子どもの記憶を確認する、子どもを追及する取り調べのスタンスにならないことが大切です。子どもの自由報告を求めるものなので、「あなたの見たこと聞いたこと全部受け止めるよ」という場所になるべきです。

これは縦割り行政が打破されることでもあります。起訴率を上げることが目的なのではなく、子どもがいろいろな意味で回復することを目的とすべきです。

現在、国会で審議されている刑事訴訟法改正案の肝は、刑事訴訟法321条の3という形で特則化されていて、供述調書を誰が取るかということは書かれていない点です。今回の特則ができたことで、インタビュアー専門官の道が開かれたと考えています。それを実現すべく専門官の養成に向けて進めてほしいです。

被害を受けた子どもの人生を守る司法面接のあり方

虐待事案だと子どもが話すことで、家の中の均衡が崩れるとか、経済的支援がなくなるのではないかといった強い葛藤を本人が抱えていて、相手と関係が切れて、逃げてきて、成人してようやく言えることもあります。そういう被支配の中にある子が、被害事実を話すことは非常に難しいです。一度口にしても、大したことない、ジョークだと撤回したりすることが多くあります。子どもをサポートするシステムがないと、被害を話させて終わってしまい、子どもの被害回復になりません。

2018 年に起きた虐待死事件では、香川で一時保護され2回協同面接の枠組みで捜査機関による聴取が行われていました。ただ、それが捜査機関が主導だったために、被害を受けた子どもは「パパにやられた」等と話しましたが、検察官は、法律の構成要件事実を充足する具体的な供述がなかったとして書類送検とし、その後不起訴処分の判断をしました。これに児相が引きずられてしまい、本来であれば児童養護施設入所の手続きをとらなければならなかったのに、家に帰してしまいました。協同面接の結果を児童福祉に活かしきれなかったことも、問題の一つだと考えています。

機関連携をして取った録音録画記録媒体を、検察官が捜査書類として外に出さないために、うまく児相に情報共有できない。

捜査は点としての取り調べだったりしますが、子どもの人生は長い線に続いていきますから、線としての支援が大事だと思っています。いろいろな関係機関の支援が、将来生きていく上の線の支援につながっていく制度設計が必要です。

◆衆院法務委員会で5月17日、鎌田さゆり衆院議員が司法面接について質問しました。

鎌田議員は、カリヨン子どもセンターの中で司法面接が行われている室内の写真を示し、「代表者面接が行われていますが、冷たい無機質な場所での取り調べは負の記憶になってしまう」と指摘しました。「まさに福祉と捜査に精通する知見を要する人材の養成が必要。司法面接官の創設、人材養成すること」を政府に要望しました。

法務省は「刑事訴訟法311条では、主体が誰であり、聴取者の限定はしていない。ふさわしい人材に想定できるかが課題、いずれにせよ、人材の確保は重要と考える」と答弁しました。