「チルドレン・ファースト」を政策の大きな柱に掲げている立憲民主党。衆院選挙に向けて教育無償化政策の議論を深めています。

今回、学校にまつわる保護者負担を「隠れ教育費」として問題提起する千葉工業大学准教授の福嶋尚子(ふくしま・しょうこ)さんと政務調査会の作業チームのメンバーが意見交換しました。

冒頭、同チーム座長で政務調査会長代理の城井崇衆院議員は「衆院選挙に向けて、政権公約のバージョンアップを行っている。特に教育無償化政策、なかでも、いわゆる学校教育費を含めた『隠れ教育費』の取り扱いについては重要。これまでも政策議論を積み重ねているが、財源の議論や、政策の優先順位もある。子どもや保護者の活動、学校の現状も踏まえながら政策を提示していけるよう取り組んでいる。そうした点を踏まえてお話を伺いたい」とあいさつしました。

保護者負担「隠れ教育費」とは

福嶋 子どもを小学校に通わせていた頃、保護者の立場から「保護者負担」に関心を持ちました。保護者負担と教育行政との関わりを学術的議論にしたいと研究しています。「隠れ教育費」という言葉は、学校に係る保護者負担金、すなわち学校教育費と給食費を合わせた広い意味で使っています。

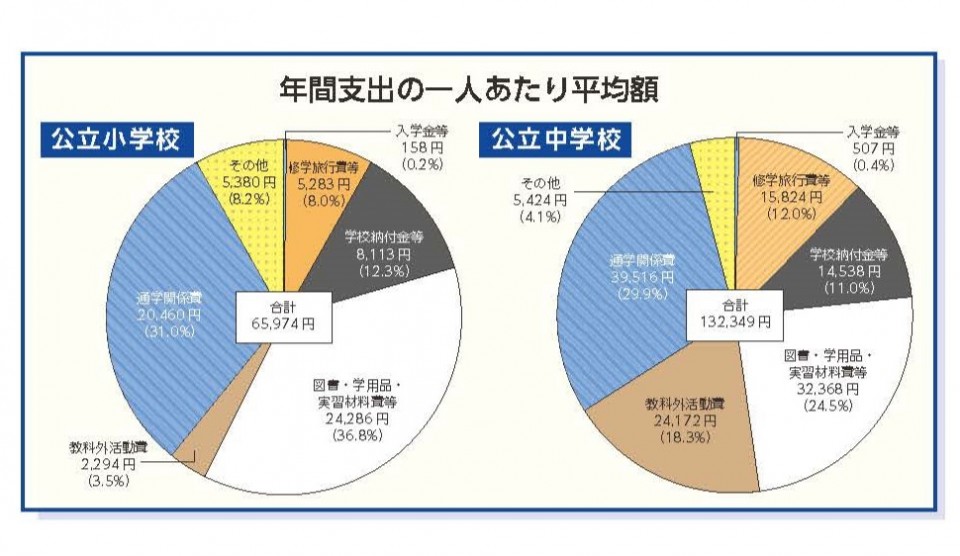

最新の文部科学省『子供の学習費調査』(2021年)では、コロナ禍で学校活動が制限されていたなか公立小学校の学校教育費は約6万6千円でした。内訳で最も高いのは「図書・学用品・実習材料費等」の約2万4千円(36.8%)、2番目が「通学関係費」の約2万円(31.0%)となっています。「通学関係費」にはランドセルが含まれ、これが金額を一番押し上げています。学校が徴収しているのではなく、ランドセル販売店に支払うお金です。

公立中学校では、学校教育費は約13万円、この内訳で最も高いのは「通学関係費」の約4万円(29.9%)です。学校にもよりますが一揃えするだけで8万円程とも言われる制服が金額を押し上げていて、買い換えを要するワイシャツ、靴、夏服などを入れると10万円を超えます。学校ではなく販売店に支払うため、これらの費用負担は学校側からは見えにくい。しかし保護者は、学校に通うために必要だから支払っているのです。

福嶋 この調査が重要なのは、学校に納める徴収金などだけではなく、保護者が子どもの教育に実際に払っているものが網羅されているところです。内訳を見ていくと、一人ひとりがこれだけの費用をかける必要があるのか、教材よりも高い金額を制服にかける必要があるのか。個人で購入しなくても学校に備え付けることで持続的に共有できるのではないかなど、「隠れ教育費」の問題が見えてきます。

最も分かりやすい保護者負担の1つが学校給食費です。学校教育費と給食費を合わせると公立では小学校は10万円超、中学校は20万円近い金額になります。必要不可欠な給食費は公費で賄えるようになってほしい一方で、それ以外の部分は公費で無償にするより必要性を問い直すべきです。例えば私の住んでいる千葉県習志野市の議会は今年4月、各校に数万円程度ですが共用の教材を買う予算をつけました。それによって個人で購入せず学校に備え付け、それをみんなで授業の時に使う形で、要は保護者負担を減らしつつ、学校の条件整理を整えるということのために少額ではあるのですが、予算をつけたりしています。

その時に大事なのは、子どもの権利・教育的意義の観点から考えること。払える・払いたくないという問題ではなく、物価高で経済的に苦しい家庭が増えていくなかで保護者への経済的負担が子どもたちの学ぶ権利を妨げてはいけない。普遍的に必要なものはなるべく公費で保障していこうという視点で、それぞれが選ぶ権利の部分を残していけば、家庭が全ての費用を負担しなければならないという当たり前が見直されていきます。

子どもの意思と関係ない指導に

菊田 日本の子どもたちは1つの枠にはめられていて、同じ制服、カバン、靴というのが当たり前に続いています。諸外国からは異様な世界に見えるのではないでしょうか。

福嶋 元々はステータスでもあり、戦後は私服も高く、当時は比較的安価だった制服が保護者に受け入れられ、教師も指導しやすいと、双方の利益が合い、広がったと聞いています。昨今の制服は安価とは言えず、必要性が薄くなっています。

古賀 最近はポロシャツで通える学校もある。少しずつ変わっている気もします。

牧 私は私服だと極端に違いが出て、制服の方が貧富の差が出ないのかと、逆の認識でした。

福嶋 そういうご意見はよくいただきますが、そうであればもっと安くなくてはいけない。各学校の裁量部分ではありますが、制服指導という形で本人の意思にかかわらず着用を勧めている現状はまだまだ残っている。それが翻って子どもの成長に合わせて保護者が買い換えを求められていると感じます。

菊田 私の甥が小学生ですが、実際授業では、例えば美術の彫刻刀や、音楽のピアニカ、リコーダーなどを購入しなければならず、しかも学校指定があって安いからといって他のものを使えない。「もったいない」という感覚は保護者にもあります。千葉県習志野市では学校備え付けの教材のための予算を付けたということですが具体的にはどういうものに当てているのですか。

福嶋 おっしゃる通り、やはり彫刻刀が最初に挙がりました。授業で使う回数も少ないですし、持ち帰りも危険です。学校できちんと管理をして使えば長く使えます。算数セットも備え付けになっています。消耗品として古くなったら公費で買い足せばいい。何に使うかは学校に任せる形で、共用のものを買うための予算を付けました。

余裕のない学校現場も問題

城井 管理する側の理屈もあると思います。

中川 教師の立場としては、制服や統一のカバンは管理しやすい部分は相当あるのでしょう。

福嶋 制服の必要性を感じている教職員、保護者、子どももいれば、自由でよいと思っている教職員、保護者、子どもがいる。しかし、学校から「買ってください」と言われると保護者は抗う余地がなく、着ないという選択肢が難しくなる。本来見直すのは学校の責任です。ただ、教職員も忙しいので何をきっかけに見直すかが難しい状況かとは思います。

中川 それと同時に学校は理念を保護者に説明することが必要になる。

福嶋)その通りです。教職員と生徒、保護者と折り合って校則は成り立つはずですが、学校長が代表として、説明しないと学校の考えが伝わりにくくなる。校則の見直しは改訂版の生徒指導提要にも書かれていますが、校則を変えていくためには文科省から「校則を見直す責任は学校にある」と言ってもらう必要があります。

そういう意味では、文科省が通知で「置き勉」を推奨していることには賛成しています。持って帰る自由をなくす必要はありませんが、教材を置いておける条件が整っていれば、家から持っていかなくて済む。学校の公費予算が増えていくと学校に共用の教材を揃えることができ、子どもたちは重いランドセルを背負って通うことなく学校生活が送れるようになる。置き勉を広げるためには、公費でものの置き場と教材管理を専門に担う人を確保することです。

城井 教材予算の拡充と校則の見直しはセットで動いていくべきです。ランドセル自体も軽量化が図られていますがまだ重い。そこに教科書やノート、副教材が入ってきますから。

菊田 低学年の子は後ろに引っ張られるように歩いている。あれでは疲れてしまいますよね。

保護者負担の見直し議論を後押し

福嶋 最近は、水を飲む時間が確保できないので水筒を持っていくという話にもなっています。水も飲めない学校って何なのでしょう。

古賀 水飲み場の数が少ないんですよね。

福嶋 そう、蛇口の数が少ないし、コロナ禍では密を避ける意味でも各自で水筒を持ってくるよう指導されました。

もちろん、いつでも飲めるようにするのは大事ですが有無を言わせず「水筒でなくてはいけない」という状況は避けるべきです。私が一番驚いたのは休み時間が短いこと。水道の数が少ないという理由で図工の絵の具のパレットや、習字の硯を洗わずに持ち帰って家で洗っている。お金の問題もありますが、そうしなければならないほど学校に時間的、物理的余裕がない。条件整備ができない状況が問題です。

石垣 幼稚園や保育所のオムツなどもそうです。だいぶ緩和されましたが、今までは持ち帰っていたわけですから。結局自己責任の部分は強調される一方で、それ以外は管理する側で統一したがる価値観が根底にある。そこからいろいろな問題が発生しているように思います。

菊田 何が本当に必要なのか、それにどういう意味があるのかを保護者も子どもも、教師も考えることなく現在に至っています。結果的に、家庭の経済状況で買える子と、買えない子がいて格差は広がっています。

福嶋 そうなんですよね。保護者負担の話をすると「余計なことを言う人」と見られてしまい、当たり前ではないと言いづらい状況になっています。「そういうことを言ってもいいんだよ、見直してもいいんだよ」ということを後押ししたいし、そこに理論的なバックボーンを作りたいと思っています。

石垣 PTAの活動はその最たるものだと思います。

福嶋 本当にそうです。

城井 前例踏襲のかたまりですね。

福嶋 見直しをしていくにあたっては人と予算、また見直しをできる専門性のある職員も必要です。

当たり前を問い直す

中川 当たり前が実はそうではない。日本の教育予算がGDPに占める割合はOECD諸国の最低レベルですが、子ども1人当たりの年間教育支出は平均を上回ります。つまり、市販の教材、塾や習いごとなど、商業化されたものを使って教育している日本の実情が浮かび上がってくる。変えていくことを前提にした議論がもっとできるのではないかという気づきになりました。

石垣 必要性を問い直すことで、私たちが当たり前だと思っていた価値観が揺さぶられます。だからこそ問い直す意味があるとあらためて思いました。学校は産業的には巨大マーケットになりますが、子ども中心、子どもファーストで考えた時に本当に必要なものなのか、適切なものなのかは大人がもう一度問い直すことだと思いますし、先生方がそれをやる余裕があるのかどうかも、トータルで考えていかなければいけないと思いました。

古賀 大人の考え方が変わらないと全部子どもにしわ寄せがいってしまう。備え付けの教材を購入するための予算を確保する必要があると理解しました。 牧)学校側が管理しやすいように一律お仕着せが続いてきた面もあるでしょう。子どもたちの教育機会の均等を保障するために、政治の責任で保護者負担の軽減策を推進すべきです。

牧 学校側が管理しやすいように一律お仕着せが続いてきた面もあるでしょう。子どもたちの教育機会の均等を保障するために、政治の責任で保護者負担の軽減策を推進すべきです。

城井 「学校教育費の必要性の問い直しから」ということで、まずは今ある各項目について必要かどうか、誰が負担するのかを棚卸しをしていきます。その上で、普遍的に必要なものは公費で、特に備え付け教材を強化していく。制服を含めた校則の見直しを促す法律も作っていきます。あわせて、地域によってはメーカーと協力してランドセルではなく頑丈で格安なリュックサックを作っている例もある。そうした取り組みも後押ししていくことで、保護者が負担していたお金を子どもたちの学びに使っていけると強く感じました。

菊田 保護者負担は重いテーマで、これを変えていくには大きなエネルギーが必要です。私たちは、例えば給食を無償化にする法案を作って国会に提出していますが、何でも無償にすればよいとは考えていません。ただ、現状があまりにも教育に使われるお金が少ないなかで、少しでも保護者の負担を軽減しながら、子どもたちの学びの場、学ぶ権利を守っていけるよう、考え方をまとめていきたいと思います。

福嶋 本当に必要なら無償で提供すべきですが、「本当に必要なのか」という議論から始めると、いろいろな意見が出てきます。こうやって仕分けをしていくと、無償にするための公費は実は多くないと思います。

今の学校は多種多様なことを求められ、そこまで学校がやらなくてもいいのではないかということが多い。そうしたなかで、特に学校徴収金を徴収する先生の精神的な負担は非常に重いと聞いていましたが、実際教職員1000人を対象に自己負担に関するアンケートを取ったところ、多くの教職員が保護者の払わない分を肩代わりしている教職員がまだまだいらっしゃることがあらためて分かりました。保護者や教職員が、私費を投じないと維持できない公立学校ではいけない。保護者負担を切り口に費用負担をするのは誰なのか、本当の公立学校のあり方の議論が政治の場でも続いていくことを願っています。